はじめての酒場に足を踏み入れるとき、胸の奥がわずかにざわつく。親愛なる酒呑みの皆さんであれば、少なからずそんな経験があることだろう。暖簾の向こうには、まだ見ぬカウンターと酒の香り、そしてまだ見ぬ誰かの日常が広がっている。

前から気になっていた酒場、多くの常連が腰を据えて呑んでいるかもしれない「完全アウェイ」な状況のなか、それでも自分らしく実りの多い時間にしたい。そのために必要なのは自分なりのマイルールであると私は考えている。

今回は、私が実際にはじめての酒場を訪れる際に心がけているマイルールを紹介したい。自分のなかにマイルールという芯を一本立てておくだけで、はじめての酒場で路頭に迷うことも少ないと感じている。(100倍、はあくまでも当社比です)

はじめての酒場を楽しむためのマイルール①「情報を調べすぎない」

いまどきスマホさえあれば、店内の写真もメニューも口コミも、いくらでも見られる時代だ。しかし情報は便利であると同時に、新鮮な驚きや感動を奪ってしまうというデメリットも持ち合わせている。事前に調べすぎると、頭の中に「こういう店だろう」というイメージができあがってしまい、それがあらゆる場面で楽しみを奪っていく。

映画を見る前にストーリーや話の結末を積極的に調べる人などいないだろう。感覚的にはそこに近い。調べるべきは、場所や営業時間、平均予算、そして名物料理くらい。そのくらいのあらすじだけを知っておき、実際のストーリーや結末は酒場で見届ける。酒場は、未知の部分が残っているほうが美味しくなるのだ。

はじめての酒場を楽しむためのマイルール②「いつもの3割増でさわやかに挨拶する」

以前の記事でも同様のことを書いているが、はじめての酒場ではファーストコンタクトが何よりも肝心。入り口での一言はすべての始まりだ。ここでぼそっと呟くように入るよりも、いつもの自分よりほんの3割ほど明るく、はっきりと声を出す。「こんばんは」や「お邪魔します」の響きがカウンターまで届けば、店主やスタッフも自然とこちらに意識を向けてくれる。酒場は、不思議と声色ひとつで空気が変わる場所だ。少し背筋を伸ばして入ることで、その日の酒の味も、点数やスタッフ、隣の人との距離感も変わってくる。自分の存在を静かに、しかしはっきりと店に刻む。その小さな一歩が、居心地の良さを左右する。

はじめての酒場を楽しむためのマイルール③「瓶ビールの有無を即座に確認する」

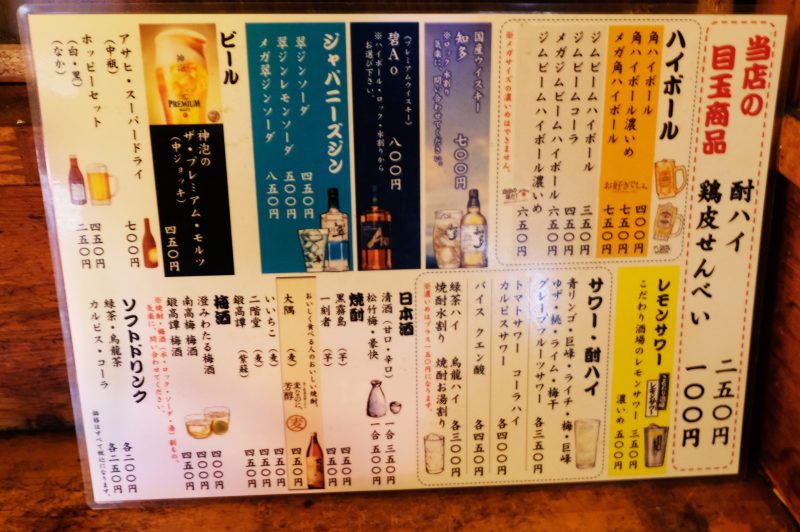

多くの酒場では、感覚的には上級者向けであればあるほど、こちらが席に着くやいなや、まだメニューも開いていない状態で「お飲みものは?」と聞かれる。ここで「ちょっと待ってください」とメニュー表を確認しても良いのだが、私としてはスタッフの人を待たせることは心苦しいし、まごついた印象を与えたくないので、できればすぐに注文をしたい。私は最初に瓶ビールを呑みたい派なので、店の入口から席にたどり着くまでの数秒で、瓶ビールが置かれている店なのかを確認することにしている。壁のポスター、先客の机の上、あるいは冷蔵ケース、そんなところに素早く目をやり、瓶ビールの存在が確認できれば間髪入れずに注文をする。

大瓶か中瓶か、キリンかアサヒか、はたまたサッポロか。銘柄の選び方ひとつにも、店主の趣味や仕入れのこだわりが表れると感じるので、変なこだわりを持たず、お店が用意してくれた瓶ビールをありがたく呑みたいと思っている。

はじめての酒場を楽しむためのマイルール④「名物料理はおさえておく」

酒場には必ず「これだけは食べてほしい」という一皿がある。それは店の看板であり、物語の冒頭に置かれるべき第一章でもあるはずだ。初めて訪れる酒場であるなら、その料理を味合わなければ何もはじまらない。味付けの濃淡や器の選び方、盛り付けの雰囲気など、一皿にお店のすべてが、この店らしさが表現されている。また再訪時には、その名物を軸に別の料理へと広げていく楽しみも生まれる。

はじめての酒場を楽しむためのマイルール⑤「もつ煮を味わう」

バーに行くと、バーテンダーの腕を試す一杯としてジントニックを頼む人がいる。大衆酒場でそれにあたるのが、私にとっては「もつ煮」だ。もつの下処理の丁寧さ、煮込み具合、味付けの深み、具材の切り方や薬味の添え方まで含めて、その店の個性が表れると言っても過言ではない。

何十年も変わらぬ味を守っているのか、それとも季節や仕入れで変化をつけているのか、もつ煮には、店の歴史と日常が詰まっている。もつ煮のひとくち目を頬張った瞬間「この店は信頼できる」と思えたなら、もうその日は成功したと言っていいだろう。

はじめての酒場を楽しむためのマイルール⑥「話しかけられたらまずはきちんと返す」

こちらも以前の記事で述べているが、酒場ではこちらが黙っていても話しかけられることがあるものだ。それは隣の客からかもしれないし、カウンター越しの店主からかもしれない。そんなとき、軽く会釈だけでやり過ごすこともできるが、できれば短くても言葉で返す方がいい。それだけでも、場の空気はやわらかくなるものだ。無理に会話を広げる必要はないが、礼儀正しいやり取りは、酒場での居場所を守ることにもつながる。初めての酒場でこそ、会話の入口を軽く開けておくのが吉だ。

はじめての酒場を楽しむためのマイルール⑦「ほろ酔い以上に呑まない」

はじめての酒場で酔いすぎるのは、自分にとっても店にとってもメリットがないだろう。記憶があやふやになればせっかくの経験も薄れてしまうし、店にも「面倒なお客さん」と記憶されてしまう危険がある。

そもそもの話だがはじめての酒場か否かに限らず、ひとり呑みの際に酔いすぎてしまうのは危険を多くはらむことは周知の事実。帰路をうまく辿れなくなったり、余計なトラブルに巻き込まれる可能性があるなど、良いことは何もない。永くお酒を楽しむためにも、ほろ酔いを上限とするのが鉄則だ。

はじめての酒場を楽しむためのマイルール⑧「長居しすぎず早めに店を後にする」

はじめての酒場がどんなに居心地が良かったとして、初訪問での長居はやめておいたほうが無難だろう。お腹も心も八分目でとどめて、少し物足りないと感じるくらいで席を立つと「良い店だったな」という余韻が長く続く。さらに2軒目や別の日の楽しみとしても取っておくことができる。酒場との関係性はじっくりと育てるもの。去り際こそ、その店との関係性を決める大事な瞬間だ。そしてもちろん、退店時には「ごちそうさまでした」「また来ます」を忘れずに。

もっと豊かな酒場時間のために

ひとり呑みは自由と孤独が隣り合わせ。はじめての酒場では、その孤独に少しの工夫を混ぜてみる。そうすれば、酒場はもっと豊かで、もっと自分だけの時間になる。今日もどこかで、知らない暖簾をくぐる人がいる。その一歩の先に、美味い酒と、いい夜がありますように。